「このゲーム、なんだか“作った人の気持ち”が伝わってくる」

そんなふうに感じたことはありませんか?

ゲームとしての面白さや完成度とは別に、どうしても心に引っかかる。

画面の向こうから、誰かの声や思いが届いてくるような感覚。

それが、“作者性”のあるゲームの魅力です。

最近では、一人や少人数で作られた作品でも、世界中のプレイヤーに届く時代になりました。

そんななかで注目されているのが、作り手の個性や信念が色濃く表れた「パーソナルなゲーム」です。

今回は、そうした“作者性”のあるゲームが、なぜ人の心を打つのか。その理由をいくつかの実例とあわせて、考えてみたいと思います。

そもそも“作者性”ってどういうこと?

“作者性”という言葉は、映画や文学などでよく使われます。

「これはあの人の作品だな」とすぐにわかるような、作り手の色がにじみ出ていることを指します。

ゲームの場合、たくさんのスタッフが関わる大規模な作品では、どうしても個人の名前は見えにくくなりがちです。けれど、インディーゲームのように少人数で作られたタイトルだと、その分“誰がどんな思いで作ったのか”が伝わりやすくなります。

ビジュアルや音楽、操作感やストーリーの語り口。

それらすべてに、開発者の人柄や人生観が溶け込んでいる。そんなゲームがあるのです。

作者の顔が見えるような作品には、プレイヤーとしても自然と引き込まれてしまいます。

Undertale、Papers, Please、OneShot──記憶に残る“作り手の声”

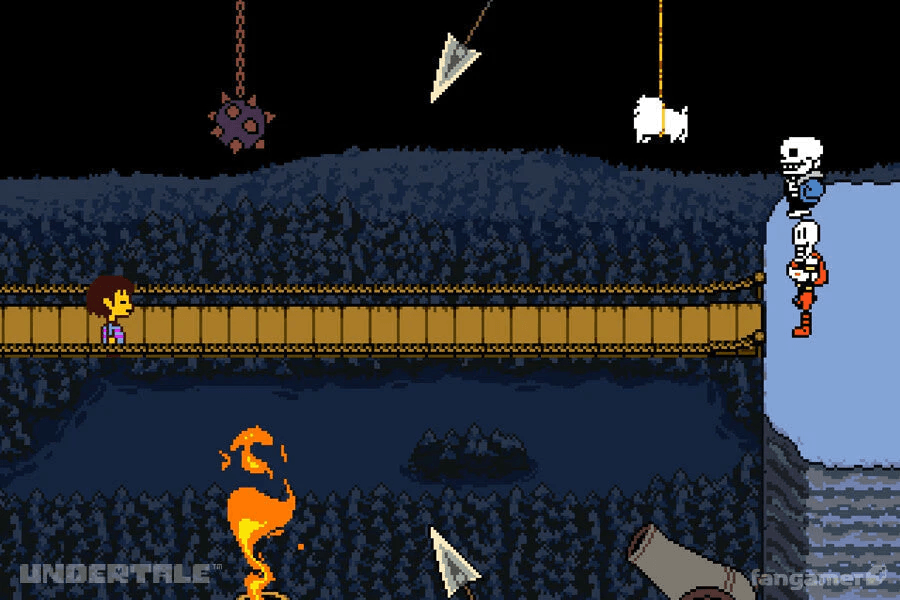

“作者性”が強いゲームといえば、まず思い浮かぶのが『Undertale』ではないでしょうか。

『Undertale』は、Toby Foxさんがほぼ一人で作り上げたRPGです。ストーリー、システム設計、プログラミング、音楽のすべてを手がけ、さらに少人数の友人とともにアート面での協力を受けながら完成に至りました。

この作品では、「戦わずに進める」という選択肢がゲーム全体に貫かれ、ストーリーやキャラクターのセリフ、選択肢までもが一貫した思想を感じさせます。セリフ回しのユーモア、プレイヤーとの距離感の近さ、そしてエンディングの重み。そのすべてが、作り手からプレイヤーへの手紙のように感じられます。

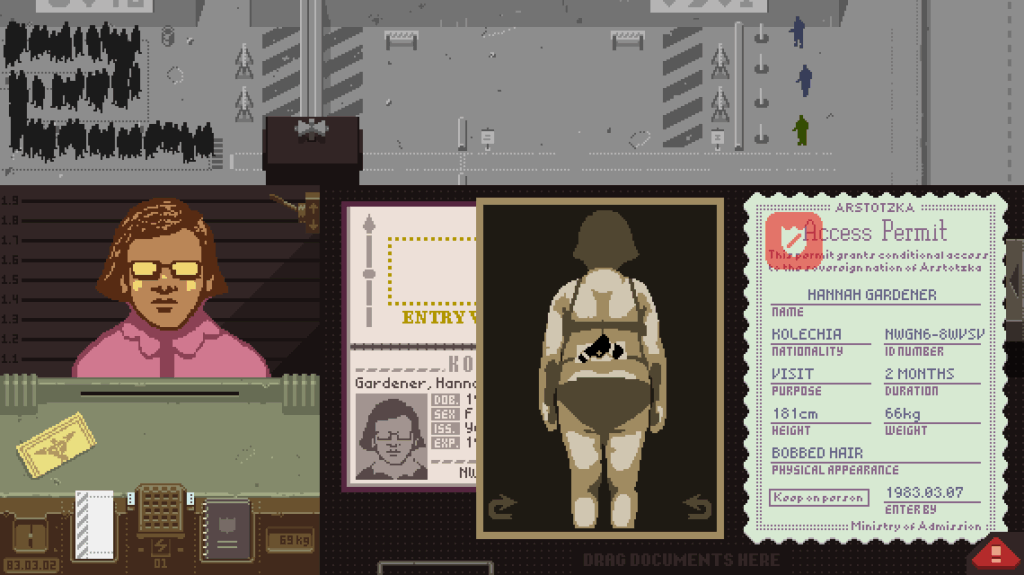

次に挙げたいのは、『Papers, Please』。

Lucas Popeさんによるこの作品は、一見すると淡々とした入国審査ゲームですが、その繰り返しの中に、国家や家族、義務と良心のはざまで揺れる“人間らしさ”が描かれています。UIのレトロな質感や淡々とした演出すら、テーマを補強する要素となっていて、プレイヤーに問いを投げかけるような作りになっています。

そして、『OneShot』も忘れてはならない一作です。

このゲームは、少人数チーム「Future Cat」によって制作された作品ですが、アートや世界観、キャラクター表現を手がけたNightmarginさんの感性が全体に深く反映されており、まるで一人の作家の頭の中を旅しているような感覚があります。猫のような子ども“Niko”と、プレイヤーのあいだに築かれる独特の関係性や、ゲームウィンドウを使ったメタ的な演出など、他ではなかなか味わえないパーソナルな体験がそこにあります。

これらの作品に共通しているのは、ただの娯楽以上に“誰かが本気で作った”という実感が伝わってくること。

プレイヤーは、ゲームを通じて“作り手の声”を感じ取っているのかもしれません。

プレイヤーは“作り手と話している”のかもしれない

こうしたゲームが心に残るのは、単に奇抜だったり、目新しいからではありません。

そこにあるのは、誰かが真剣に考え、感じたものを、手渡すように届けてくれているという実感です。

ゲームは、物語を読むだけではなく、自分の操作や選択で進んでいくメディアです。

だからこそ、ちょっとした挙動や、UIの設計、セリフの言い回しにも、作り手の“気持ち”が宿ることがあります。

「こんなところまで気を配ってくれてるんだ」

「ここでこんな言葉をかけてくれるなんて」

そんな瞬間に、私たちは“ゲーム”ではなく“誰か”と会話しているような気持ちになります。

それが、作者性のあるゲームが人の心に深く届く理由ではないでしょうか。

作り手の想い × 商業のバランス

もちろん、作者性が強いことには難しさもあります。

個性的すぎて理解されにくかったり、万人受けしにくかったり、売り方が難しいこともあるでしょう。

でもいまは、SNSや配信、開発ブログなどを通じて、開発者自身が自分の考えや思いを直接発信できる時代です。

そうした“人となり”に惹かれてファンがつき、その人が作るゲームを応援するという文化も育ってきました。

つまり、個の創作が孤立するのではなく、むしろ共感の輪として広がっていく時代。

一人や少人数での開発だからこそできる表現が、きちんと届く土壌が整ってきているのです。

“誰が作ったか”がわかるゲームは、記憶に残る

ゲームがどんどん進化して、技術的には驚くようなことができるようになった現代。

そんな中で、あえて“手作り感”や“ひとりの考え”がにじむ作品に、私たちが惹かれるのはなぜなのでしょう。

きっとそれは、ゲームという体験が、ただ楽しいだけのものではなく、「誰かの気持ちにふれる旅」になりつつあるから。

プレイヤーの記憶に残る作品というのは、完成度の高さや有名さだけでは測れません。

むしろ、そのゲームが「誰の声を届けているのか」が、大きな意味を持っているように思います。

これからも、そんな“誰かの想いが詰まったゲーム”に出会えたら、ぜひゆっくり味わってみてください。

そこには、きっと“あなたの心に届く何か”があるはずです。