最近のインディーゲーム界隈では、「ローグライク」っていう言葉をよく耳にするようになりましたよね。そして、それによく似た「ローグライト」なんて言葉も、最近は本当によく見かけます。筆者もこのジャンルが大好きで、空いた時間があればつい何度も繰り返しプレイしてしまうのですが、正直なところ、最初はこの2つの違いがよくわかりませんでした。

Steamで気になるゲームを探していると、「ローグライト」ってタグがついている作品には、だいたい「ローグライク」ってタグも一緒についていることが多いんですよね。どっちも“ローグっぽい”ってことなのかな?とは思いつつ、ふと「この2つの違いってなんだろう?」と気になって、ちゃんと調べてみることに。

というわけで今回は、ローグライクとローグライトの違いについて、ざっくり&やさしくお話していきたいと思います。

そもそもローグライクってなに?

「ローグライク」という言葉は、1980年に登場したパソコンゲーム『Rogue(ローグ)』に由来しています。このゲーム、見た目はとても地味なんですが、毎回マップの形が変わったり、手に入るアイテムがランダムだったり、プレイするたびに全く違う展開になるのが大きな特徴。しかも、一度やられると最初からやり直しという厳しいルールもあり、スリル満点のゲームでした。

その後、この『Rogue』に似たようなゲームがどんどん登場し、『NetHack』や『ADOM』『Angband』などが人気を博しました。日本では『トルネコの大冒険』や『風来のシレン』などの『不思議のダンジョン』シリーズが有名ですね。これらをまとめて「ローグライク」と呼ぶようになったわけです。

共通する特徴としては、以下のような要素が挙げられます。

- パーマデス(死んだら最初から)

- 自動生成のダンジョン

- ターン制のバトル

- 1マスずつの移動

- アイテム管理の奥深さ

などなど。一言で言えば、毎回違う状況に挑みながら、慎重かつ戦略的に進めていくタイプのゲームですね。

ローグライトってなにが“ライト”なの?

では、「ローグライト」はどうでしょう?

ざっくり言うと、ローグライクの要素をベースにしつつ、もっとアクション寄りだったり、テンポ重視だったり、カジュアルに遊べるようアレンジされた作品のことを指します。

たとえば『Hades』や『Dead Cells』『The Binding of Isaac』といったゲームが有名ですね。どれも「毎回違う展開になる」ランダム性はあるけれど、プレイヤーの成長や装備のアンロックといった“引き継ぎ要素”も用意されています。つまり、死んでもちょっとずつ強くなれるわけです。

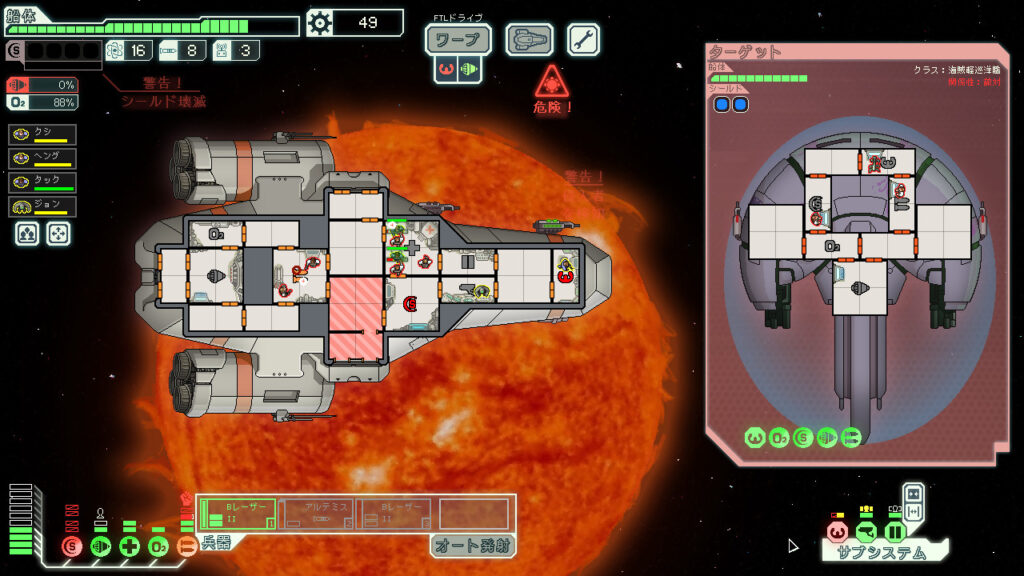

ローグライトという言葉が使われはじめた明確な瞬間があるわけではありませんが、2008年の『Spelunky』や2012年の『FTL: Faster Than Light』のヒットあたりから、ローグ的な要素を持つ作品が急増しました。そこから自然と「ローグライト」という呼び方が広まった、という流れです。

余談ですが、『Dead Cells』はジャンルとしては「メトロイドヴァニア」なのにも関わらず、毎回違ったマップでプレイできるのにはとても衝撃を受けました。

どっちが正統派?そんなの気にしなくていい

「これはローグライク?それともローグライト?」と議論になることもありますが、そこまで厳密に区別しなくてもいいんじゃないかなと思っています。筆者も、会話の中では「ローグライク」って一括りにして話してしまう事が多いですね。

大事なのは、そのゲームが“何度も遊びたくなる”魅力を持っているかどうか。毎回違う展開、成長と失敗の繰り返し、そして「もう1回だけ…!」と思わせる中毒性。ローグ系のゲームは、そういう魔力を持っています。

ローグライクが好きな人も、ローグライトが好きな人も、それぞれの楽しみ方でOK。むしろ最近は両方の良さを取り入れたハイブリッドな作品も増えていて、分類すること自体が難しくなってきています。

ゲームは自由なもの。だからこそ、ジャンル名にとらわれすぎず、「おもしろい」と思えるものを素直に楽しむのが一番です。

ローグライクでもローグライトでも、あなたの“次こそクリアするぞ”という気持ちを応援してくれるはずですよ。